行政書士として独立・開業すると、多くの人が大小さまざまな“失敗”を経験することになります。

これは特別なことではなく、ほとんどの開業者が通る道ともいえるものです。

今回は、そんな中でも開業直後にありがちな“落とし穴”のいくつかを具体的にご紹介します。

失敗は「ムダ」ではなく「学びのきっかけ」

もちろん、失敗=悪いことというわけではありません。むしろ、開業当初に直面するトラブルやつまずきには、後の成長に役立つヒントがたくさん詰まっています。

とはいえ、よくある失敗の“パターン”を事前に知っておくことで、余計な遠回りやダメージを避けられる可能性が高まるのも事実です。開業を目前に控えている方、あるいはすでにスタートを切ったばかりの方にとって、

- 「他の人はどこでつまずいているのか?」

- 「どんな準備不足が失敗につながりやすいのか?」

をあらかじめ把握しておくことは、実務や戦略の精度を高めるうえでも大いに役立ちます。

以下では、そうした典型的な“罠”の実例を具体的に紹介していきます。

開業直後に襲いかかる“営業電話の罠”に要注意

行政書士事務所を開業すると、日本行政書士会連合会の名簿に事務所情報が掲載されます。そしてこの名簿は、誰でも閲覧できる“公開情報”であるため、掲載後まもなく、さまざまな業者から営業電話がひっきりなしにかかってくるようになります。

特に開業直後は、仕事の依頼よりも**“営業目的の連絡”の方が圧倒的に多い**のが実情です。

よくある営業電話の例と、その裏側

多くの開業者が口を揃えて言う、代表的な営業トークのパターンをいくつか紹介します。

| 営業内容 | 実際のデメリットや注意点 |

|---|---|

| 加除式の書籍を買いませんか? | 見た目は立派でも、実際にはほとんど使わず“インテリア化”しがち。 |

| 検索エンジンの広告枠を買いませんか? | 費用対効果の低いキーワードを提示されるケースが多く、集客につながらない。 |

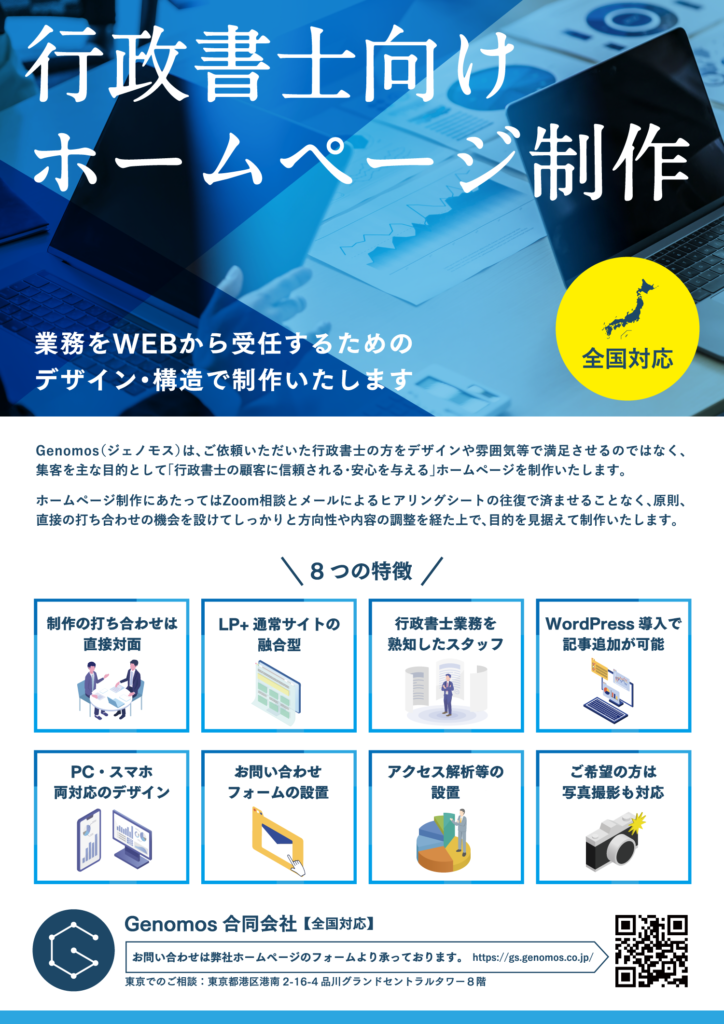

| ホームページを作りませんか? | デザインは良くても集客できず、管理費や更新料が割高。契約解除もしづらい。 |

| 有名人と対談しませんか? | 実は“対談料”という名目で高額請求される、典型的な広告商法。 |

| 本を出版しませんか? | 自費出版形式で費用が非常に高く、集客効果はほとんど期待できない。 |

| 公共施設に看板・広告を出しませんか? | 人目につきにくく、実際の依頼にはまずつながらない。費用対効果が低い。 |

いずれも数十万円単位の費用がかかる提案でありながら、費用に見合う効果を実感できるケースはごく稀です。

営業電話に共通する“注意サイン”とは?

こうした営業の多くには、次のような共通のセールストークが見られます。

-

「今だけの特別価格です」

-

「残り1枠です。別の事務所に取られるかもしれません」

-

「決断は今日中にお願いします」

こうした“即決を迫るパターン”には要注意。冷静な判断をさせないことで、契約を急がせるのが常套手段です。

数十万円の出費、焦らず・惑わされずに

開業直後というのは、気持ちも資金も不安定になりがちな時期です。ですが、数十万円というお金は、決して「試しに払ってみるか」で済む金額ではありません。

大切なのは、「本当にそのサービスが自分に必要なのか?」をしっかり考えること。営業電話で紹介されたサービスを即断で契約するのではなく、時間をかけて自分で調べ、他の選択肢と比較するプロセスを大切にしてください。

営業電話をきっかけに契約してしまったサービスが、のちに後悔の種になる――という声はあとを絶ちません。

開業初期は特に、“言われるがままにお金を使ってしまう”ことが起こりがちです。

だからこそ、自分にとって何が必要かを自分の頭で考える習慣を早い段階で身につけておくことが、堅実で持続可能な事務所経営への第一歩となります。

研修漬け(不安解消の“学び”が逆に足かせになることも)

行政書士として事務所を開業したばかりの時期、多くの方が感じるのは「まだ仕事が入ってこない」という焦りや不安です。

そんな不安を埋めるように、連日のように研修やセミナーへ通い詰める“研修漬け”状態に陥るケースも少なくありません。

確かに、学ぶことは大切ですが……

もちろん、開業後も学び続けることは重要です。

-

実務知識のキャッチアップ

-

法改正の把握

-

業界の動向を知る場

-

他の行政書士との交流や情報交換の機会

これらを得るために研修やセミナーに参加すること自体は、大切な投資であることに間違いありません。

知識だけでは仕事は生まれない

注意したいのは、「学ぶこと=仕事をしていること」ではないという点です。

どれだけ多くの知識を身につけても、それを必要としている人に“届ける”行動を取らなければ、実際の依頼にはつながりません。

つまり、「知識を得ること」と「仕事を得ること」は、別のベクトルの活動なのです。

ありがちな“落とし穴”とは?

特に注意したいのが、こんな状態です:

セミナーや懇親会に頻繁に参加し、行政書士同士のつながりが増えることで、まるで“仕事をしているような気分”になってしまう。

こうした場では、「最近どう?」「全然仕事来ないよね」といった共感が飛び交いがちですが、それがかえって“安心材料”となり、行動を止める言い訳になることも。

同じ境遇の仲間とつながるのは心の支えになりますが、それが目的化してしまうと、本来やるべき「集客」や「営業」の活動が後回しになる危険性があります。

今、本当に優先すべき行動は何か?

開業当初こそ、「いま何をすべきか」「優先順位はどうか」を自分なりに明確にしておく必要があります。

-

学びの時間はどのくらい必要か?

-

その学びを、どうやって仕事につなげるのか?

-

そもそも今、学ぶよりも行動すべきではないか?

こうした問いを定期的に自分に投げかけ、事務所経営にとって本当に必要なことに時間とエネルギーを注げているかを見直すことが大切です。

開業直後の「資料収集」はどこまで必要?

行政書士としての開業を控えると、「あの業務も依頼されるかもしれない」「この分野も基礎を押さえておきたい」と、書籍や資料を集めたくなる気持ちが自然と湧いてきます。

とくに勉強熱心な方ほど、業務への不安を解消しようとして、つい大量の専門書を買い集めてしまう傾向があります。

知識は大切でも「収集しすぎ」はリスクに

もちろん、業務に必要な知識を得るための参考書や資料は重要です。ですが、開業初期にありがちなのが、「まだ使う予定はないけれど、いつか必要になるかもしれない」という理由で、次から次へと本を買い込んでしまうパターン。

専門書は1冊あたりの価格も高く、何冊も揃えればあっという間に数万円、場合によっては十数万円に。結果として、開業資金の大きな割合を“まだ使っていない知識のための本”に費やしてしまうことになりかねません。

キャッシュが減ると、判断力も鈍る

手元資金が心もとなくなると、本来なら断るような“怪しい依頼”や“割に合わない仕事”に手を出してしまうリスクも高まります。つまり、不安を消すための資料購入が、結果としてより大きな不安を呼び込む可能性もあるのです。

割り切りの基準:「今すぐ使うものだけ揃える」

大切なのは「今、必要な情報か?」「具体的に相談が来てからでも間に合うか?」という視点で冷静に判断することです。

-

よくある業務、狙っている主力業務 → 手元に専門書を用意しておく

-

依頼の見込みが薄い業務 → 相談を受けてから対応を検討する

このくらいの“割り切り”が、事務所経営では重要になります。

あなたが頼れるのは「現金」かもしれない

極論を言えば、開業直後に本当にあなたを守ってくれるのは、「知識の備蓄」よりも「キャッシュの備蓄」かもしれません。いざというとき、運転資金があれば落ち着いた判断ができますし、必要な書籍もそのときに買えます。

「あれもこれも備えておきたい」という気持ちが、経営の足を引っ張らないように――資料収集には、戦略と節度が必要です。

まとめ

失敗してみないとわからないことも沢山ありますので、冒頭で触れたとおり、様々なチャレンジをして「経験する」ということも大切です。

しかし、行政書士として開業して事業主になった以上は、商売に関することは自己責任ですので、罠にはまるも避けるもそれは自分次第です。

行政書士事務所の開業直後にどのような罠に陥りがちなのか知っておくこと、心構えを持っておくことも、また大切ではないでしょうか。