その「事務所」、本当に大丈夫? 改正でルールが厳しくなりました

行政書士として開業を目指す方にとって、最初の、そして最大のハードルが「事務所の設置」です。

「どこで開業するか」は、のビジネスの根幹に関わる重要な問題ですが、それ以前に、東京都行政書士会が定める「事務所の基準」をクリアしなければ、登録(開業)そのものができません。

「なんとなく、自宅で開業しようかな」

「最近流行りのシェアオフィスでも大丈夫だろう」

もし、そうお考えなら、少しお待ちください。

実は、令和6年(2024年)4月26日から、この事務所設置に関するルール(規程)が新しくなりました。

背景にあるのは、リモートワークやシェアオフィスといった働き方の多様化です。便利なサービスが増える一方で、「その事務所、本当にお客様の秘密情報を守れますか?」「ちゃんと業務ができる環境ですか?」という点が、より厳しく問われるようになったのです。

このコラムでは、ただルールを並べるのではなく、

-

「なぜ、そのルールが必要なのか?」という背景

-

開業希望者が「うっかり」ハマりがちな落とし穴

これらを重点的に、かみ砕いて解説します。

形式的な審査をクリアするためだけでなく、将来のトラブルを避け、お客様から「信頼される事務所」を構築するための第一歩として、ぜひご一読ください。

なぜこんなに厳しい? 事務所ルールの「大前提」

東京都の事務所ルールは、いくつかの法律や規則が重なってできています。

難しい話は抜きにして、まずは「なぜルールがあるのか」という大前提となる「3つの基本原則」をおさえましょう。

原則1:「一人、一事務所」が鉄則です

行政書士は、原則として1箇所しか事務所を持てません。

-

個人で開業する行政書士 → 設置義務あり(1箇所のみ)

-

行政書士法人や他の行政書士に「使用人(雇用)」として登録する行政書士 → 自分の事務所は設置禁止

これは、責任の所在をハッキリさせるためです。「副業として、会社に勤めながら自宅でも個人事務所を……」といった中間的な働き方は、ルール上認められていないので注意が必要です。

原則2:兼業するなら「同じ場所」で

税理士や司法書士など、他の資格と兼業する場合、「必ず同じ場所(同一の部屋)に事務所を設置しなさい」というルールがあります。

これは、

-

物理的に離れた場所では、両方の業務に手が回らず「名義貸し」状態になるのを防ぐため

- お客様が「あっちの資格はあっちの事務所」と混乱するのを防ぐためという理由からです。

原則3:ルールは「法律」から「都の会則」まで階層になっています

事務所のルールは、国の「行政書士法」をトップに、「連合会(全国)の規則」、そして「東京都行政書士会の規則」と、階層構造になっています。

つまり、東京都の審査をクリアするということは、全国レベルの高い基準を満たすことと同じ意味であり、それだけ厳格にチェックされる、ということです。

【令和6年改正の核心】事務所の「カタチ」が厳しくなった!

今回の改正で最も注目すべきは、事務所の「形態」に関するルールです。

特に、近年増えている新しい働き方に対して、行政書士会が「明確な回答」を示したと言えます。

「独立性」が絶対条件! ブース型はNGに

まず、事務所は「独立性が確保」されている必要があります。

そして、今回の改正で第6条第4項という決定的な条文が加わりました。

会員は、ブースタイプのパーテーション等を用いた簡易的に区切られたスペースを事務所としてはならない」(規程第6条第4項)

これは、まさに開業予定の方が迷われる「天井が空いている個室(ブース)」が、この「簡易的に区切られたスペース」に該当し、明確に「NG」となったことを意味します。

理由はシンプルで、音漏れによる守秘義務違反のリスクや、書類の盗難リスクを物理的に防げないからです。「天井まで届く壁」や「堅固な扉」で、他の空間から完全に遮断されていることが求められます。

自宅開業は「生活と業務の分離」が必須

開業コストを抑えられる自宅兼事務所。もちろん可能ですが、「居住スペースと事務所スペースを明確に区分」することが絶対条件です。

-

動線の分離: 理想は、玄関からリビングなどを通らずに事務所(応接)部屋まで行けること。

-

視線の遮断: 来客時に、家族の生活感(私物、子供のおもちゃ、家財道具など)が目に入らないよう配慮が必要です。

-

混在の禁止: 事務所として申請する部屋に、私物(衣類やベッドなど)が混在している状態は認められません。

審査のために提出する写真では、この「業務専用性」が厳しくチェックされます。

法人内での開業(軒先借り)もハードルが高い

「知り合いの会社(法人)のオフィスの一角を借りて開業しよう」というケース。

これも注意が必要です。

-

支配関係の排除: 親会社や取引先の意向で事務所の開閉が決まるなど、その法人の「支配下」にあるとみなされるとNGです。

-

人的・物理的分離: その会社に、先生以外の役員や従業員がいる場合、単なるデスクの島分けではダメで、「独立した部屋」の確保が必須です。他社の従業員が、お客様の個人情報に触れる可能性をゼロにしなくてはなりません。

バーチャルオフィスは「物理的実態なし」でアウト

規程では「物理的実態を持たない仮想のスペース(バーチャルオフィス)」が禁止されています。

住所だけを借りて、実際の仕事はカフェや自宅で……というスタイルは、行政書士の事務所としては認められません。

「通える距離」も審査対象(片道2時間以内)

意外な落とし穴が「立地」です。事務所までの通勤時間は「概ね2時間以内」と定められています。

これは「名義貸し」を防ぎ、何かあった時にすぐ事務所へ駆けつけられる体制を確保するためです。「職住近接」または「通勤可能圏」であることが今でも求められています。

これ、揃ってますか? 意外と細かい「設備」の要件

事務所の「ハコ」が決まったら、次は「ナカミ(設備)」です。

これらも単なる備品リストではなく、「お客様の情報を守る」という明確な意図があります。

【必須設備とチェックポイント】

-

事務用机・椅子

-

来客用テーブル・椅子

-

自宅開業であっても、お客様と対面で面談できるスペースが必須です。

-

-

書類等保管庫(金庫・キャビネット)

-

最重要ポイント: 「容易に移動できず施錠ができるもの」と定められています。

-

手提げ金庫や小型の耐火金庫では不十分と判断される可能性があります。泥棒に「金庫ごと持ち去られる」のを防ぐため、床や壁に固定されているか、持ち運びが困難な大型キャビネットが求められます。

-

-

電話・プリンター・FAX・コピー機・パソコン

-

「今どきFAX?」と思うかもしれませんが、官公庁とのやり取りで依然として使われるため、必須要件とされています。

-

-

通信回線設備(ネット回線)

-

「安定した通信インフラ」も、業務の必須設備として明記されました。

-

-

業務用図書及び図書棚

-

法令集や専門書を備えることは、専門家として常に法令を調査する「姿勢」の証明とも言えます。

-

-

報酬額表

-

法律(行政書士法)に基づく義務です。お客様の見やすい場所に掲示しましょう。

-

-

独立した施錠可能な郵便受け

-

集合住宅のポストでも、表札を掲げ、他人の郵便物と混ざらず、鍵がかかることが必要です。

-

最後の関門!「名称」と「申請書類」の注意点

場所も設備もOK! ……でも、まだ安心できません。

事務所の「名前」にもルールあり

事務所の名称は、行政書士の「顔」です。しかし、自由に決められるわけではありません。

-

NG例1(誤認混同): 「法務局」「市役所出張所」など公的機関と間違われる名称や、「弁護士事務所」と誤解される名称は厳禁です。

-

NG例2(重複): 東京都内で、すでに登録されている事務所と「同一の名称」は使えません。

必ず申請前に、東京都行政書士会の名簿検索や事務局への照会で、重複チェックを行いましょう。(看板や名刺を作った後で「使えません」となったら悲劇です…!)

申請のキモは「写真」!

審査は、基本的に提出された書類(と写真)だけで行われます。審査員は、写真を見て「この事務所はルールをちゃんと守っているか」を判断します。「写真の証拠能力」が何よりも重要です。

-

事務所の内外装、設備がすべて確認できること

-

施錠可能な書庫の「鍵の部分」のアップ

-

固定電話機が「設置されている」様子

-

表札が「掲示されている」様子

-

(自宅兼事務所の場合)生活スペースと「分離されている」ことが分かる動線

などが求められます。

もし写真が不鮮明だったり、必要な設備が写っていなかったりすると、**即座に「補正(やり直し)」**の対象となります。

補正にかかる期間は審査期間に含まれないため、その分だけ登録(開業)が遅れてしまいます。家賃が発生している中で開業が遅れるのは、大きな経済的損失ですよね。

書類は「一発OK」を目指して、完璧に準備することが非常に重要です。

※東京都以外で開業予定の方へ

この記事は、東京都行政書士会の規程(令和6年4月26日施行)に基づいて解説しています。

事務所の設置基準や審査の細かな運用は、各都道府県の行政書士会によって異なる場合があります。東京都以外で開業を予定されている方は、必ずご自身の所属される(または予定される)行政書士会の事務局へお問合せのうえ、最新の基準をご確認ください。

まとめ:「信頼される事務所」づくりが、開業の第一歩

東京都行政書士会の『事務所設置等に関する規程』は、単なる手続きマニュアルではありません。

令和6年の改正で、「お客様の信頼と情報を、物理的にしっかり守れる環境か」という点が、より厳しく問われるようになりました。

「うちは大丈夫かな?」

「この物件で開業できるか、ちょっと不安になってきた……」

とご心配になった方もいらっしゃるかもしれません。

開業準備は、こうしたルールの確認以外にも、本当にやることが山積みです。

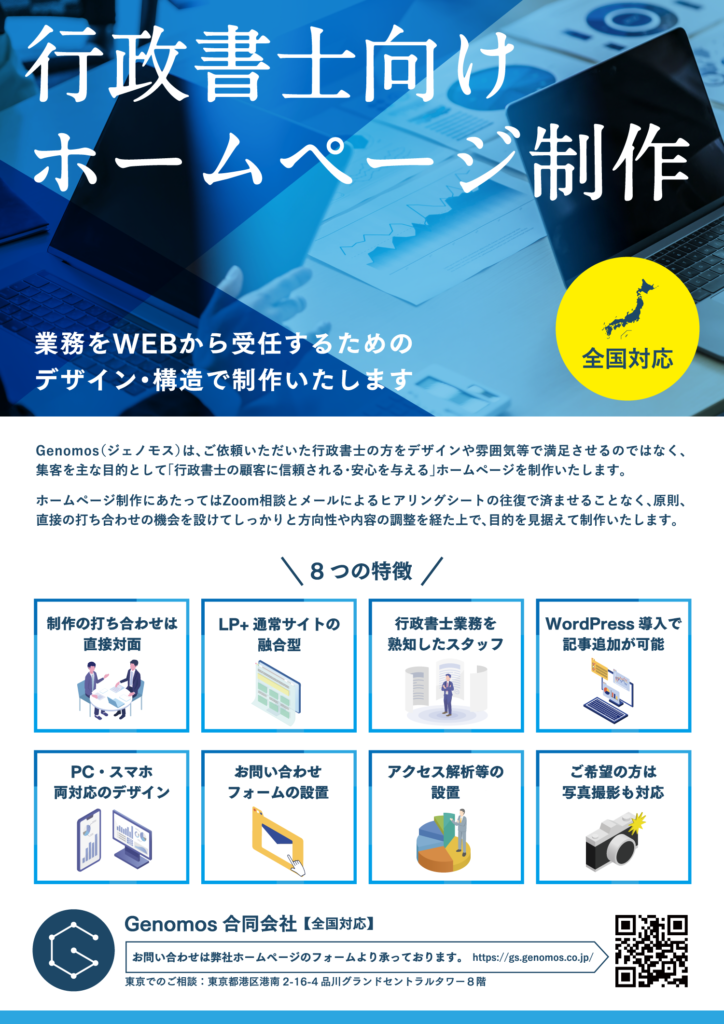

私たちジェノモスは、そんな多忙な行政書士の方々の「顔」となるホームページ制作をお手伝いしています。

ホームページは、苦労して準備した「事務所」と同じくらい、お客様からの信頼を得るために重要なツールです。

「ホームページのことまで手が回らない!」

「開業に合わせて、しっかりしたサイトが欲しい」

そうお考えの方は、ぜひ私どもジェノモスにお気軽にご相談ください。

みなさまのスムーズな開業と、その後のご活躍を、ホームページ制作のプロとして全力でサポートいたします!